Macerata. Arte e costume del ‘Novecento italiano”

© La tradizionale mostra d’arte che la Fondazione Carima allestisce in estate a Palazzo Ricci di Macerata, per “accompagnare” la stagione lirica dello Sferisterio ed arricchire il panorama di eventi culturali del territorio provinciale, è dedicata quest’anno al Novecento.

Curata da Roberto Cresti, direttore artistico del museo di Palazzo Ricci, «Quattro nel ‘Novecento’» - questo il titolo – è una mostra che sorprende il visitatore sin da quando mette piede nella prima sala. Entrando negli ambienti espositivi al piano terra dello storico palazzo – ci si trova immersi – per i motivi di cui si dirà più avanti – nell’atmosfera degli anni Venti e Trenta del secolo scorso, epoca in cui prese forma e si sviluppò quel “Novecento italiano”, che influenzò non solo le arti in senso stretto, ma anche l’architettura, l’arredamento, la produzione automobilistica, la moda e la pubblicità.

Il nucleo centrale della mostra è costituito, tuttavia, dalle opere dei quattro artisti cui l’esposizione temporanea è dedicata: due molto noti e già presenti nella galleria permanente di Palazzo Ricci e due – entrambi marchigiani – sconosciuti al grande pubblico, ma, come scrive il curatore nell’introduzione del catalogo, “anch’essi in possesso di tecnica, stile e conoscenza dell’arte italiana ed europea del presente e del passato, così da meritare una ribalta fino ad oggi mancata o solo occasionale”.

I “Maestri riconosciuti” sono il pittore toscano Primo Conti (Firenze 1900 – Fiesole 1988) e l’ancor più celebre scultore siciliano Francesco Messina (Linguaglossa 1900 – Milano 1995), mentre i due artisti marchigiani che la Fondazione Carima ha voluto far riscoprire, dopo il lungo oblio, sono anch’essi un pittore e uno scultore: Betto Tesei (Iesi 1898 – 1953) e Diego De Minicis (Petriolo 1913 – Filonovo, fronte russo del Don, 1942). Quest’ultimo allievo proprio di Messina all’Accademia di Brera, a metà degli anni Trenta.

Di Primo Conti, esponente del Futurismo fiorentino, che già tredicenne si era affacciato al mondo dell’arte figurativa, dopo aver abbandonato lo studio del violino, sono esposte, tra le altre, due opere – entrambe di grande formato – rimaste a lungo nei depositi di Palazzo Ricci: “Il ratto delle Sabine” (olio su tela, cm. 182 x 300) e (qui nella foto) “Corse al galoppo” (olio su tela, cm. 95 x 191).

Francesco Messina, a tutti noto per il grande cavallo bronzeo che si erge davanti alla sede della Rai a Roma, è presente in questa mostra con tre sculture in bronzo; tra cui “Cavallo al galoppo” e “Grande danzatrice”.

La ricca produzione del petriolese Diego De Minicis, morto appena ventinovenne, mentre combatteva sul fronte russo, durante la seconda Guerra mondale, è rappresentata da ben sedici opere messe a disposizione dagli eredi, con l’interessamento del comune di Petriolo, tra cui un autoritratto in gesso del 1941, sicuramente uno degli ultimi lavori della sua promettente carriera artistica tragicamente interrottasi.

Di Betto Tesei, che ha trascorso tutta la sua vita a Iesi, salvo un breve periodo a Roma alla fine degli anni Venti, sono esposte diciotto opere, tra olii su tavola e su tela, tempere. I soggetti prediletti sono nature morte, scorci di marine e ritratti, tra cui l’autoritratto giovanile del 1918.

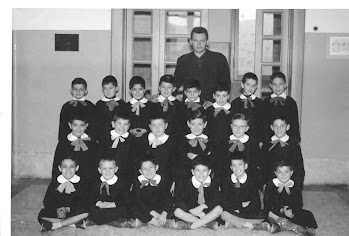

Si accennava sopra all’atmosfera degli anni Venti e Trenta che si può vivere durante la visita alla mostra. Un’atmosfera creata attraverso oggetti, immagini e suoni, a cominciare da un esemplare perfettamente funzionante di un’autovettura Fiat 509s cabriolet del 1928 e dal sottofondo musicale, costituito dalla fiaba in musica “Riderella”, composta nel 1927 dal musicista maceratese Lino Liviabella (1902 – 1964), che il visitatore ascolta nell’esecuzione registrata del maestro Massimo Paolella. Il percorso espositivo è inoltre arricchito da alcuni esemplari di cartellonistica pubblicitaria degli anni Trenta di uno dei maggiori pittori ed illustratori dell’epoca, il triestino Marcello Dudovich, concessi in prestito appositamente per la mostra dal Museo nazionale di Treviso e da diverse fotografie, sempre dell’epoca, del maceratese Carlo Balelli, tra le quali quella in cui il fotografo ha documentato il passeggio sul lungomare di Porto Recanati in una sera d’agosto del 1930.

Una mostra, quindi, che – come scrive nella presentazione Rosaria Del Balzo Ruiti, presidente della Fondazione Carima – “coniuga opere d’arte ed elementi di costume”.

La mostra potrà essere visitata fino al 2 ottobre, con ingresso libero nei giorni feriali (lunedì escluso), dalle 16 alle 19 e nei festivi con orario 10-13 e 16-19.

© Alessandro Feliziani / Orizzonti della Marca

(Articolo pubblicato sul settimanale ORIZZONTI della MARCA n. 28 del 23 luglio 2022)

Commenti

Posta un commento