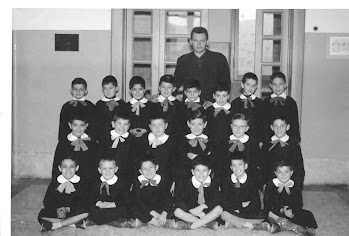

Alberico Gentili insegna Virgilio al figlio.

© Quando nel 1598 Alberico Gentili, ormai per sempre lontano dalla sua San Ginesio e stabilmente ‘regio professore’ di diritto civile all’università di Oxford, pubblica il suo più famoso e fortunato trattato “De iure belli”, suo figlio Robert ha appena 8 anni. Oltre all’inglese, la lingua natale, egli parla francese (idioma della madre Hester de Peigne) e italiano (lingua del padre e del nonno Matteo), ma soprattutto conosce bene il latino del quale sa “molto a memoria e qualcosa di greco”.

Proprio per il figlio – che oggi definiremo fanciullo prodigio – Alberico Gentili aveva incominciato l’anno precedente a scrivere un lungo commento pedagogico alle Bucoliche di Virgilio, che viene completato nel settembre del 1598, due mesi dopo l’ottavo compleanno di Robert. Si tratta di uno dei pochi testi non strettamente giuridici del padre del diritto internazionale che, probabilmente per i suoi contenuti prettamente umanistici, è stato a lungo ignorato dagli studiosi e che per oltre quattro secoli mai è stato tradotto, né in italiano, né in altre lingue. Ad ovviare a questa mancanza è stata Francesca Iurlaro, assegnista di ricerca presso il Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law di Heidelberg, la quale, dopo aver affrontato l’opera per la sua tesi di laurea presso l’università di Macerata (lavoro che le era valso il Premio Alberico Gentili conferitole dal Centro studi gentiliani di San Ginesio), ha dato degno compimento ad ulteriori anni di ricerche e approfondimenti pubblicando per le edizioni EUM la prima “traduzione contemporanea” del “Lectionis Virgilianae Variae Liber ad Robertum filium”.

Il volume, corredato di note esplicative, comprende una corposa introduzione in cui la studiosa, oltre a genesi e struttura dell’opera, affronta gli interessi di Alberico Gentili per gli studi umanistici e la “funzione edificatrice” che essi svolgono per la comprensione dell’opera giuridica dell’illustre giusinternazionalista.

“Il testo gentiliano – scrive Filippo Mignini nella prefazione – si pone come un manifesto e una norma, teorica e di metodo, di autentico umanesimo. Non è altro che una grammatica storica, intesa nell’accezione più ampia del termine: non soltanto una rappresentazione analitica e selettiva, di un preciso linguaggio (in questo caso il latino virgiliano), …. ma anche una rappresentazione sistematica e genetica dei modi di pensare e sentire il mondo, quindi della storia e dell’intima costituzione di una civiltà”. (a.f.)

© Alessandro Feliziani / Orizzonti della Marca

(Articolo pubblicato sul settimanale ORIZZONTI della MARCA n. 42 del 7 novembre n2020)

Commenti

Posta un commento