Arturo Mugnoz, giornalista maceratese tra riforma tributaria e interventismo.

© “I progetti di riforma tributaria sono tali e tanti in Italia da riempire una intera biblioteca ..., ma ogni riforma non ha valore se non si risolve in una diminuzione effettiva del carico tributario, in una vera e propria economia di spesa”.

Non sono frasi di un editoriale di un economista di oggi (potrebbero esserlo), ma poche righe tratte da una tesi di laurea di più di cento anni fa. Tesi in diritto tributario discussa il 29 novembre 1914 alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Macerata.

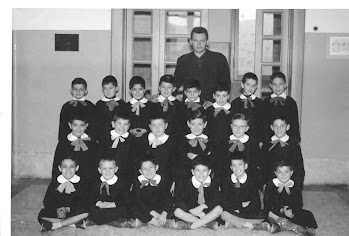

Lo studente che – pur senza entusiasmare la commissione di laurea (a giudicare almeno dal voto, 80/110) – dimostrava in quella tesi una non comune capacità di analisi, fino a spingersi a indicare soluzioni (e forse proprio per questo, dati i tempi, la tesi potrebbe essere stata giudicata troppo ardita), era Arturo Mugnoz, “leader del panorama politico culturale” della Macerata del primo Novecento, giornalista militante, interventista moderato, dirigente della società sportiva Virtus, morto quando non aveva ancora compiuto 28 anni a seguito delle gravi ferite riportate al fronte durante la Prima Guerra mondiale.

A questo giornalista (era nato a Macerata il 3 agosto 1889), oggi sconosciuto ai più, l’Associazione Laureati dell’Ateneo Maceratese (ALAM) ha dedicato un convegno in occasione dei cento anni dalla scomparsa. Un’occasione – ha detto Daniela Gasparrini Pianesi, presidente dell’associazione – per ricordare e riscoprire un intellettuale e giornalista maceratese, ma anche per onorare con lui i tanti laureati dell’Università di Macerata che hanno perso la vita nella Grande guerra, nonché coloro che ancora studenti furono chiamati al fronte e non fecero mai ritorno.

Con il rettore Francesco Adornato, che ha aperto i lavori, sono intervenuti per parlare di Mugnoz, ma anche di quel periodo storico e della stampa maceratese di inizio secolo, i docenti dell’ateneo Angelo Ventrone, Giuseppe Rivetti, Alessandra Fermani (nipote di Mugnoz), nonché studiosi di storia italiana e locale, Mirko Grasso, Alessandra Sfrappini e Daniela Moltedo Olivelli. Un gruppo interdisciplinare per meglio inquadrare l’opera e il pensiero dello studente e giornalista maceratese nel suo tempo.

Arturo Mugnoz appartenente ad una famiglia della borghesia, che ha la fortuna per quel tempo di frequentare l’università e di stare a contatto con gli ambienti culturali, vive in pieno il “sogno della più grande Italia” che in quegli anni è ben presente tra i giovani intellettuali, fortemente critici verso la politica di Giolitti fondata “sull’arte del compromesso e sulla prassi della continua mediazione”. È interventista come molti giovani giornalisti dell’epoca che come lui moriranno nella Prima Guerra mondiale. Giornalisti anche marchigiani, come Lamberto Duranti di Ancona, il primo giornalista italiano caduto nella Grande Guerra quando ancora l’Italia non era entrata nel conflitto (morì, infatti, da soldato volontario il 5 gennaio 1915 in combattimento contro i tedeschi con la Legione Garibaldina nelle Argonne francesi) o il tolentinate Gaetano Serrani, redattore de Il Popolo d’Italia, morto nel marzo 1916.

Dell’eroica morte in guerra di questi e di altri giornalisti che attraverso i loro giornali avevano fatto dell’interventismo una loro battaglia se ne “approprierà” anni dopo il fascismo. A Mugnoz, tra l’altro, fu intitolata negli anni Trenta la sala stampa della Casa del Fascio di Macerata. Proprio questa “annessione” da parte del fascismo dell’opera intellettuale dei giornalisti caduti in guerra potrebbe aver contributo – in Mugnoz, probabilmente più che per altri, nonostante la sua fierezza democratica – al loro oblio nei decenni successivi.

Il giornalismo per Mugnoz fu lo strumento per il proprio impegno intellettuale e politico, tanto che la parte più interessante della sua biografia si racchiude proprio nell’attività giornalistica condotta nell’arco di poco più di un quinquennio, tra gli anni dell’università e il breve periodo successivo alla laurea, fino al suo arruolamento.

Le due “creature” di Arturo Mugnoz furono “L’Energia”, quindicinale fondato nel 1910 (quando era al secondo anno di Giurisprudenza) e “La Preparazione”, settimanale edito a partire dal 1913. I due giornali ambiscono, e in parte ci riescono (specie il primo), ad imporsi oltre l’ambito locale, in un periodo alquanto fiorente per la stampa maceratese che nell’arco del primo ventennio del Novecento poteva vantare – come ha scritto anni fa Vittorio Gianangeli nel suo saggio “Il giornalismo maceratese in età giolittiana” – ben nove testate a contenuto politico, oltre a numerosi fogli a contenuto culturale o di semplice cronaca.

L’Energia nacque nell’ambito universitario maceratese pubblicando articoli anche di alcuni docenti tra i quali il futuro rettore Ageo Arcangeli. Il principale collaboratore di Arturo Mugnoz fu Vincenzo Cento, il quale in seguito diventerà un noto pedagogista e – come ha ricordato di recente Alvaro Valentini – un europeista “ante litteram”, vincitore nel 1924 con il saggio “Gli Stati Uniti d’Europa” del primo premio italiano nel concorso per la pace indetto dalla Società delle Nazioni. Questo quindicinale (200 abbonati e una tiratura di 1.100 copie) si fece notare anche per un’innovativa veste grafica, imponendosi però per il “carattere aristocraticamente intellettuale”, apertamente ispirato alla prestigiosa esperienza della rivista fiorentina “La Voce” diretta di Giuseppe Prezzolini. Proprio una lettera dello stesso Prezzolini viene pubblicata nel secondo numero del periodico a testimonianza – come ha scritto Alessandra Fermani in un saggio – della buona accoglienza che L’Energia ebbe “negli ambienti militanti della cultura nazionale”.

I lusinghieri successi del periodico spinsero Mugnoz ad andare a Firenze dove, nonostante la buona accoglienza ricevuta sul piano personale da parte dei “vociani”, non riuscì ad ottenere quanto da lui sperato: abbinare L’Energia a La Voce nella tipografia fiorentina. Oltre alla delusione per il mancato accordo, Mugnoz dovette fare i conti anche con alcune difficoltà economiche e con una progressiva mancanza di lavoro redazionale stabile da parte dei collaboratori. Nel mese di novembre 1911 usciva a Macerata l’ultimo numero de L’Energia. Nel frattempo Mugnoz aveva trovato nuovo entusiasmo in una collaborazione con Gaetano Salvemini che aveva appena fondato il periodico L’Unità. Da questa nuova esperienza si distaccherà però presto rientrando a Macerata dove, dopo un anno di pausa, fonda il suo secondo giornale, “La Preparazione”, settimanale le cui pubblicazioni iniziano nel febbraio 1913.

Il nuovo giornale, pur non abbandonando completamente l’aspetto intellettuale, si caratterizza per una decisa finalità politica. Si rivolge soprattutto alle giovani generazioni contribuendo ben presto a dare voce all’interventismo democratico. La campagna a favore dell’ingresso dell’Italia in guerra fu portata avanti da “La Preparazione” anche con articoli di autorevoli firme come Gaetano Salvemini e Romolo Murri e si concluse – quando ormai la decisione di entrare nel conflitto era stata presa – con un articolo dello stesso Arturo Mugnoz pubblicato il 6 giugno 1915, considerato il suo “testamento”. Il titolo di quell’articolo, “Dalla penna al fucile” è stato ripreso anni fa per un volume di studi su Arturo Mugnoz contenente saggi di Marco Severini, Alessandra Fermani e Laura Montesi, edito da Affinità Elettive con il contributo del comune di Treia, nel cui civico cimitero riposano oggi le spoglie del giornalista caduto in guerra.

Il settimanale, che dopo la partenza per il fronte del suo direttore (sostituito come reggente responsabile da Corradino Mancini) iniziò a perdere vivacità politica, cessò definitivamente le pubblicazioni nel dicembre del 1916.

Negli anni di maggiore vivacità, tuttavia, il settimanale “La Preparazione” si era battuto anche su argomenti economici ed in particolare sulla riforma tributaria (al centro di vivaci dibattiti durante gli ultimi tempi del Governo Giolitti), tema che evidentemente era molto sentito da Mugnoz tanto da sceglierlo anche per la sua tesi di laurea. La tesi di Mugnoz – che Giuseppe Rivetti, docente di diritto tributario, ha giudicato per molti aspetti di sorprendente modernità – mostra un giovane venticinquenne pienamente calato nei problemi del tempo, capace di esprimere rilevanti giudizi critici, anche attraverso comparazioni con sistemi di altri paesi europei.

Arturo Mugnoz ha segnato la storia dei primi decenni del Novecento e rileggerlo oggi ci fa capire come molte cose dei suoi scritti siano ancora di attualità. Pienamente condivisibile il pensiero espresso a chiusura del convegno dell’ALAM da Daniela Gasparrini: “Mugnoz sapeva analizzare il suo tempo e guardare avanti e se il 28 maggio 1917 una scheggia di mortaio non lo avesse gravemente ferito, provocandone un mese più tardi la morte, nei decenni successivi egli avrebbe sicuramente dato molto a Macerata e all’Italia”.

(questo articolo è stato scritto per Cronache Maceratesi che lo ha pubblicato il 31 marzo 2017)

Commenti

Posta un commento